- TOP

- みんなの健康~お役立ち情報~

- 心と体

- 公認心理師の子育て相談室「子どものやる気を引き出そう」

2022.10.19

心と体

公認心理師の子育て相談室「子どものやる気を引き出そう」

2020年2月発行 はっぴ~エコチルVol.12に掲載

目次index

今回のご相談

小学2年生の子どもがいます。毎日朝から怒ってばかりで自分が嫌になります。

例えば、「早く宿題しなさい。」「なんでもっと早くできないの?」「お姉ちゃんはすぐ終わらせるのに。」などと怒りすぎてしまい、子どもが寝た後に反省する毎日です。このまま怒り続けてもいいのでしょうか。将来、子どもにどんな影響がでるのか不安です。

どんどん学び、吸収する時期です

お子さんは小学2年生。この時期は気持ちも比較的安定し、意欲や好奇心が旺盛で、学習に適した時期と言われています。あなたが「宿題をして欲しい」と願うのも理に適ったことですね。

お母さんが見てくれていることや、関心を向けてくれていることが、純粋に嬉しくて支えになる時期でもあります。「できた!」という時に、親も一緒に「やったね!」と喜ぶと目を輝かせてどんどん熱中しますね。親が良いタイミングで反応すれば、子どものやる気もぐんとアップします。

ペアレントプログラム・ペアレントトレーニング

では、いいタイミングをどうやって捉えたらよいのでしょうか。

「ペアレントプログラム」(注1)「ペアレントトレーニング」(注2)という方法が参考になるので簡単にご 紹介しましょう。叱ったり、怒ったりすることなく、自然と望ましい行動を増やしていく方法です。

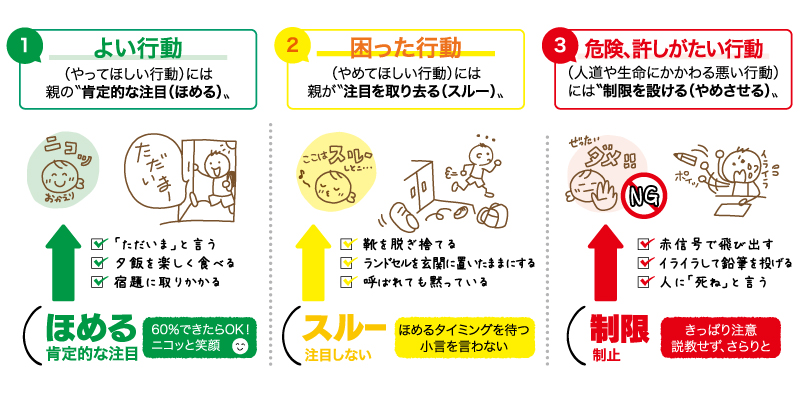

まず、「目に見える子どもの行動」をよく観察して3種類に分け、リストアップします。親は、それをもとに

-------------------------------------------------------

①やってほしい行動〔よい行動〕には【ほめる】肯定的な注目をする

②やめてほしい行動〔困った行動〕には【スルー】注目を取り去る

③悪い行動〔人道や生命にかかわる、危険、許しがたい行動〕には【すぐに制止】制限を設ける

-------------------------------------------------------

というふうに対応します。

すると自然と「①よい行動」が増えていくのです。

肯定的な注目

あなたはお子さんの動きに注目して“観察”できていますね。ただ、「まだ宿題しないのかな? 終わらないんじゃないかな?」と「できていないこと」に目が向き、“否定的な注目”になっています。

ここで、発想を転換。“できていない”はスルーして、“できたこと”を見つけていきます。つまり、宿題をしていない時(=②困った行動)には、何も言わず“スルー”です。「宿題に取りかかる場面(=①よい行動)を「目撃するぞ!」と“肯定的な注目”をしながら待ちます。目撃した時こそが “ほめる”タイミングです。続けていくと、子どもはほめられようとして「自分から宿題に取りかかる」(①よい行動)ことを増やす(これを“強化”といいます)というわけです。嬉しいことに、子どもは怒られなくて済み、親も怒らなくて済みます。

「結局やらなくて腹が立ったし!できることなんてないし!」という声も聞こえてきそう…。でも大丈夫。ハードルを下げて、当たり前のことでも“すでにできているよい行動”を見つけて“ほめる”ことを積み重ねていきます。朝起きたこと、着替えたこと、「おはよう」「ありがとう」「ごめんなさい」など適切に言えたこと、ご飯を食べたこと、学校に行ったこと、家族としていてくれること…どの子にも必ずありますね。

ほめ方

「ほめられたことないし 、ほめるなんて苦手」って方もいらっしゃいますよね。「あなたのことを見ていたよ」「できたと認めたよ」というメッセージが伝わればよいのです。無理をして「すごいすごい」などともちあげる必要はありません。

「 〇〇君がノートと鉛筆を持ってきました」「10分続いてます」というふうに“実況中継”だけでもOK。「昨日も今日もやれたね」と、“続けていることを認める”だけでも励みになります。

完璧を求めず“60%できたらほめる”ことも大切なポイントです。

“ニコッと笑顔” “うなづく”

お子さんへ“ニコッと笑顔を向ける”のも、ほめ方のひとつです。一瞬で認められたと伝わるのでおすすめです。この時期のお子さんなら自然と笑顔が返ってくるでしょう。お子さんの自己肯定感も高まり、やる気が育っていきます。

もし親の方が「照れくさいな」と感じたり、わざとらしくなりそうなら、そのままの表情で「うん」というように「うなずく動き」をするのもいいでしょう。

自分へも「肯定的な注目」を

「①よい行動」を見つける度にニコッとしていれば、あなたの気持ちもハッピーに。明るくポジティブな育児の始まりです。

ところで、子どもには“肯定的な注目”をするのに、自分には“否定的な注目”で“反省”では、モヤモヤしますよね。あなた自身にだって“肯定的な注目”をして「今日は2回ニコッと笑顔できた!」というふうに“できたこと”を振り返りましょう。眠りの質も向上して、すっきり目覚めるかもしれませんよ。

いじめとの関連

「将来、子どもにどんな影響がでるのか」というご心配もありましたね。アメリカでの興味深いデータをご紹介しましょう。「怒ってばかりいる保護者の子どもは、そうでない保護者の子どもに比べて、いじめ加害者になるリスクが3.15倍になる。一方、親が子どもと考えを共有したり話し合ったりしていると、そうでない親に比べて、いじめ加害者になるリスクが半分程度に減る」というのです(注3)。子どもを一方的に叱っている親は“いじめのお手本”になってしまうかも。気をつけたいものです。

子どもの心を守ろう

また、厚労省も近年「子どもの権利を侵害する行い」として「きょうだいと比べてけなす」を挙げ、「子どもはこれらの行いから守られる権利がある」としています。「体罰」はしていなくても「お姉ちゃんと比べて怒りすぎ」ることで、子どもの心を傷つけてしまっては悲しいですね(注4)。あなたのご心配もごもっとも。ぜひ、「ニコッと笑顔」を習慣にしてみてください。

<参考文献>

注1:

・「楽しい子育てのためのペアレント・プログラムマニュアル」アスペ・エルデの会

注2:

・上林靖子「こうすればうまくいく発達障害のペアレント・トレーニング実践マニュアル」中央法規出版

注3:

・こころの科学198号「現場から考える愛着障害」日本評論社

注4:

・厚労省パンフレット「たたかれていい子どもなんて、いないんだよ。」

教えてくれたのは、

臨床心理士・公認心理師

柴田 陽子 先生